La guerre

C'est le mot qu'on voudrait se garder de prononcer, mais qu'on entend de plus en plus

On ne devrait pas suivre l’actualité. Voilà que les États-Unis de nouveau reviennent à la charge pour mettre le couteau sous la gorge des Ukrainiens en leur brandissant au visage un traité de capitulation aux conditions des Russes. Pression maximale sur un Zelensky affaibli par une sale affaire de corruption. Ultimatum de Trump, qui voit un homme à terre, un peuple épuisé, et en bon malfrat s’emploie à leur tordre le bras. Depuis le début, le milliardaire américain fait la courte échelle au satrape russe. On ne saura pas au juste pourquoi. Fascination ? Cupidité ? Il y a sans doute une Trump tower à construire à Moscou, quelques milliards en crypto à récupérer quelque part. Ah oui, et puis le Nobel de la paix, bien sûr. On regarde ça, jour après jour, ce spectacle de la lâcheté et de la corruption, et maintenant ce n’est plus de la sidération qu’on ressent mais de l’effroi. De la honte. Et l’Europe, bouche bée, prise comme un lapin dans les phares. Et tout cela, par parenthèse, au moment où la COP 30 au Brésil consacre l’incapacité de la “communauté internationale” à bifurquer de la funeste trajectoire fossile, cette course effrénée à l’abîme, cette guerre que nous menons à la nature. La COP, ça ne s’invente pas, ravagée par... un incendie. La COP d’un monde qui brûle interrompue par les flammes : qu’ajouter de plus ?

Dans un tel contexte, le reste semble anecdotique. Certaines considérations quotidiennes pourraient nous sembler bien anecdotiques. Et pourtant. On découvre que l’on peut opérer sur ces deux plans. C’est une commune schizophrénie. Lever la tête et considérer les lourds nuages qui pèsent sur l’horizon géopolitique, l’Histoire dans sa marche folle, et ce qu’elle annonce à grands roulements de tambour - en un mot, que l’on croyait appartenir à une langue morte, un mot qui prend chaque jour plus de consistance : la guerre, la guerre qui vient - et en même temps, le quotidien, ses surprises, sa beauté et sa banalité, à hauteur d’individu, à hauteur de nos petites préoccupations, de nos petits intérêts personnels, les joies et les soucis, les amours et les emmerdes. Bref, la vie. La raison va de l’un à l’autre, délire, s’affole ou se replie, tente malgré tout de tisser une cohérence entre ce quotidien qu’on croirait immuable, identique à lui-même, et le temps long des peuples, ce temps qui tout à coup s’accélère, et nous emporte comme une foule prise d’un mouvement incontrôlable, auquel on ne peut se soustraire. Il y a dans cette époque quelque chose de cauchemardesque, un cauchemar aux allures de dystopie dont on vérifie chaque jour qu’on ne s’en éveillera pas, qu’il est bien l’une des facettes du réel, ineffaçable quelle que soit la force du déni qu’on y applique pour tenter de le maintenir hors de vue, dans les limbes. Où que cela nous mène, il faudra faire avec. Et garder l’espoir puisque malgré tout rien n’est écrit.

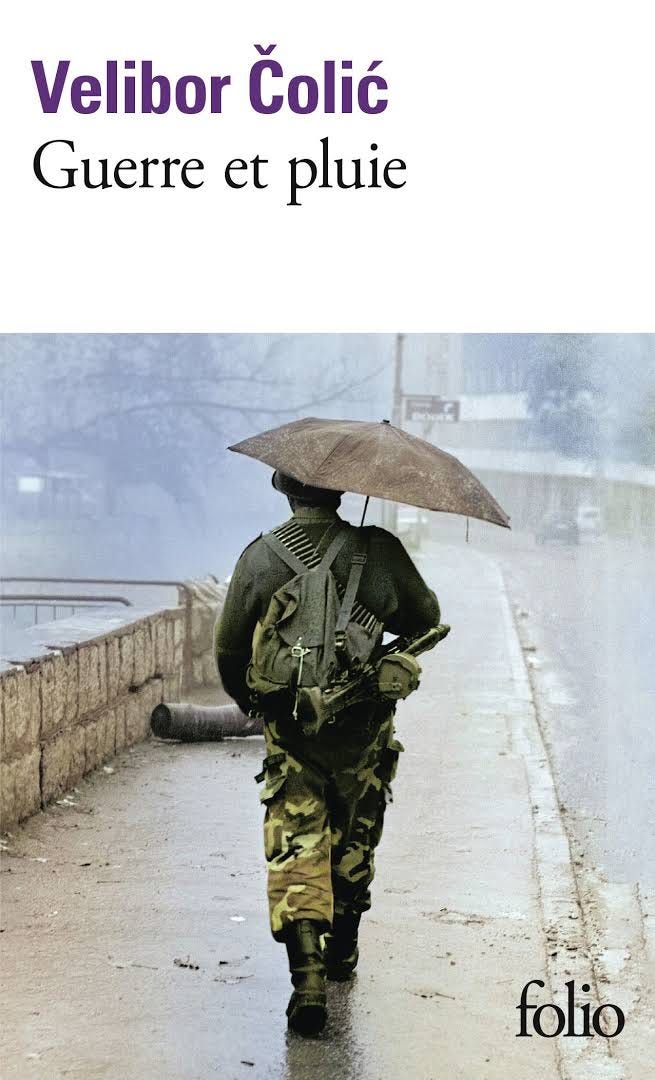

Heureusement il y a la littérature. Je vois que vient de paraître en poche un livre qui m’avait saisi par sa force, quand je l’ai lu l’année dernière, Guerre et pluie de Velibor Čolić (Gallimard). Le titre est génial d’ironie désabusée. Un récit sensible et trash, par moment étrangement drôle, à hauteur d’homme justement, à hauteur de soldat. Un jeune type sans expérience militaire embarqué malgré lui dans la guerre de Bosnie, en 1992, dans ces Balkans où la guerre n’est jamais loin, pas seulement dans les souvenirs des anciens, mais dans les cœurs, dans les esprits, comme un sort, une fatalité. Un soldat de 27 ans, donc, qui narre son quotidien, la folie, l’absurdité et la peur. La vie dans les gravats. La boue, mais aussi les journées radieuses et les fleurs qui poussent sur le bord d’un chemin à côté d’un cadavre. La crasse. L’alcool. La drogue s’il y en a. S’étourdir. Tenir. Se mettre dans la poche les chefs qui peuvent d’un mot t’envoyer au casse-pipe. Ne faire confiance à personne. Essayer de ne pas se faire tuer bêtement. Guetter toute occasion de déserter (ce qu’il fera finalement). Et si le livre est si prenant, et déroutant, c’est qu’il parvient à faire éprouver au lecteur la texture de ce temps poisseux, la durée, l’attente, la promiscuité, l’amitié aussi et les moments de joie absurde, l’imbécillité des hommes et leur courage. Sans une once de lyrisme. Aucune grandeur, aucun héroïsme dans cette guerre-là, juste l’histoire d’un type pris avec d’autres dans la mâchoire d’un engrenage de nationalismes dont il n’a rien à foutre, un type aux aguets pour ne pas s’en prendre une, pour garder sa vigilance et son instinct de survie malgré la vodka et le mauvais whisky qui anesthésie, les boyaux tordus par la trouille, pour ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, pour ne pas perdre une jambe sur une mine comme tant de ses collègues, et tenir un jour de plus, encore un, sans y laisser sa peau. La guerre, ce truc qui pue. Qui pue la merde et la charogne. La guerre, quoi.